Hace algún tiempo, rebuscando entre viejos papeles telefónicos, nos encontramos con un fantástico ejemplar de un viejo “Boletín de Ingeniería” de la CTNE –la Telefónica-, el número 00,580 (renumerado después como 174), nada menos que de agosto de 1931. Su titulo no nos podía dejar indiferentes: «El Decibelio (db). Pérdidas y Ganancias de Transmisión”.

El documento no tiene desperdicio y su lectura completa es muy recomendable, y lo podemos hacer aquí mismo Boletín de Ingeniería nº174 «El Decibelio» .

Se trata de una de las muchas instrucciones facilitadas por la International Telephone and Telegraph (ITT) a la, por su entonces filial CTNE en la que, con un conseguido afán pedagógico, se introducen los fundamentales conceptos de: pérdidas de transmisión, atenuación y las correspondientes unidades adoptadas para la medida de las pérdidas y ganancias de las líneas telefónicas.

Así se define y explican: el equivalente de transmisión en MCS –milla de cable standard– para el CSA –cable standard americano– o el CSI – cable standard inglés– así como sus características, empleo y los inconvenientes de los mismos, que llevaron a las distintas compañías y administraciones telefónicas del momento, a buscar nuevas unidades de más fácil empleo (carácter logarítmico) e independientes de la frecuencia de las señales (sin distorsión) introduciendo la genérica TU –unidad de transmisión– y llegando a la propuesta del Napier (Neper o Neperio, que se emplearía en centro Europa) y finalmente, al Decibelio (elegido por el Bell System y por tanto preferido en America y por la ITT) para sustituir a la TU.

El documento se complementa con las necesarias tablas anexas de equivalencias entre unidades, y termina con un curioso apartado, el 12, sobre el origen de la palabra Decibelio.

Este último apartado da pie a esta entrada, pues su contenido parece testimoniar que, esta fue la vía por la que esta nueva unidad -el decibelio- llegó a España en aquellas fechas. Aunque ya lo encontramos también en el tomo 3 del Apéndice (página 1476) de la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa editado el mismo año, circunstancia que pudiera ser compatible (¿Por ejemplo a través de Esteban Terradas, que además de miembro del Consejo de Administración de la CTNE pertenecía al Cuerpo de Redacción de la Enciclopedia?). Veamos.

«En este boletín interno de la CTNE de 1931, se introduce en la compañía el uso del decibel y su castellanización como decibelio«

En 1923 la «milla de cable estándar», había sido reemplazada por los Laboratorios Bell, por una nueva unidad para expresar la eficiencia y los niveles de transmisión telefónica, denominándola, en ese momento, con el término genérico de «unidad de transmisión», TU.

Un año después, a raíz de la participación de los representantes de la Bell, en el Comité Consultivo Internacional de Telefonía de Larga Distancia de Europa, se discutió el tema y se propuso la adopción de la denominación de bel y también el neper, para dicha unidad de transmisión, en recuerdo del inventor Alexander. G. Bell (1847-1922) y el matemático John Napier (1550-1617, también conocido como Neper, introductor del concepto de logaritmo).

En diciembre de 1928, en los Bell Laboratories Record, volumen VII, número 4, página 137, en un artículo firmado por el entonces Director de Investigaciones de Transmisión, R.V.L. Hartley (Nevada 1888-New Jersey 1970), titulado «TU» Becomes «Decibel», se publica por primera vez, la nueva denominación de la unidad de transmisión. En enero de 1929, se refuerza con el articulo de W.H. Martin, «Decibel – The name for the transmission unit» en el The Bell System Technical Journal, volumen 8, issue 1.

Posteriormente en el Anuario de Estandarización de la Administración Americana del año 1931 (Standards Yearbook 1931, publicado en noviembre de 1930), se formaliza el empleo de la denominación del “decibel” a la unidad logarítmica que ya se venia empleando con el impulso e influencia de los Laboratorios Bell.

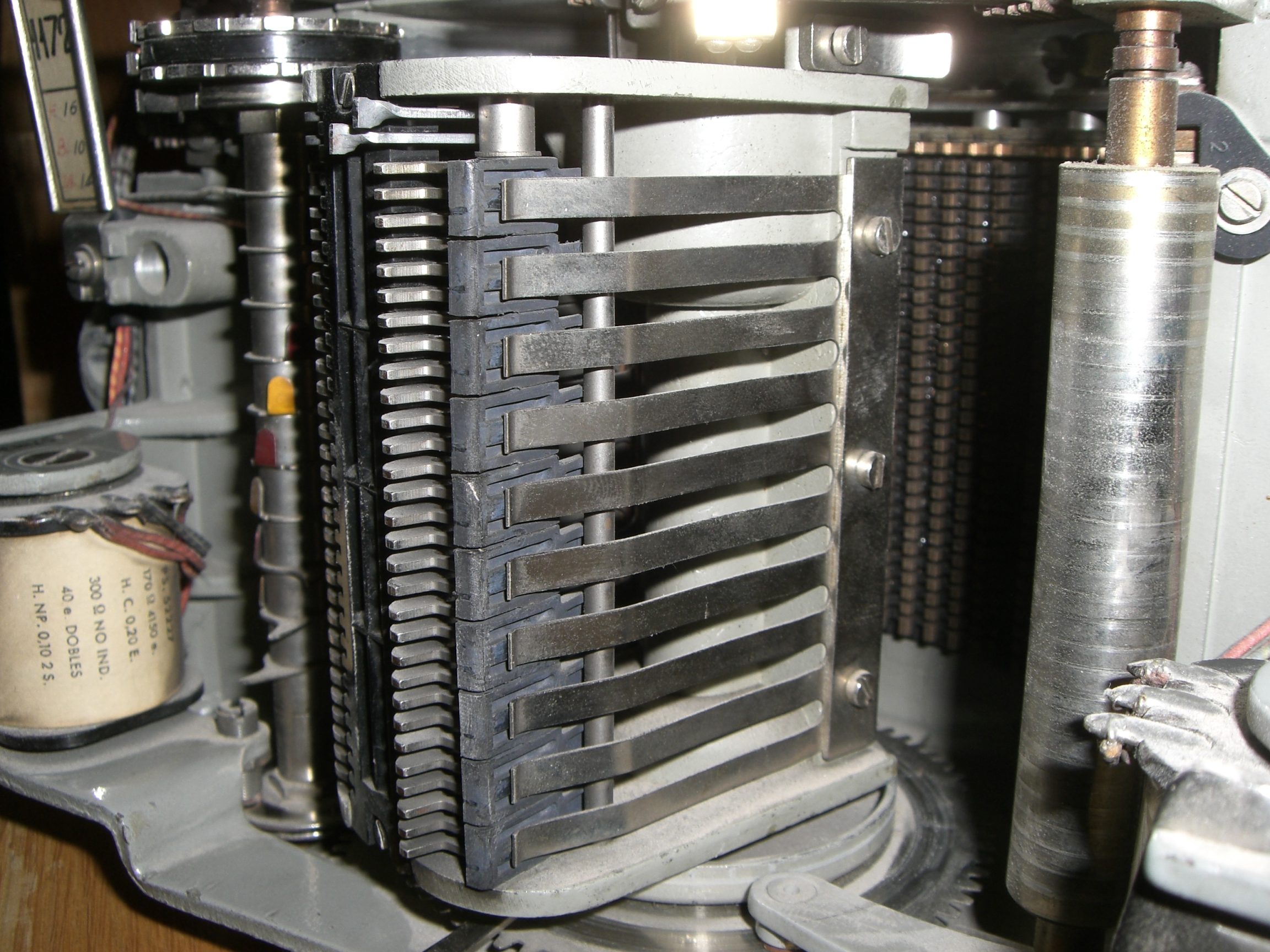

Medidor de Nivel en dB. Modelo 74164A de la Standard Telephones&Cables Ltd London (colección particular)

Y como vemos, en el siguiente mes de agosto, en 1931, se publicaba el boletín de la compañía telefónica española, que además demostrando conocer las reglas de la Academia de la Lengua, se atrevía sin más, a “castellanizar” con acierto, la nueva unidad, proponiendo el empleo de la terminación “-io” y creando por tanto el “decibelio”.

Es curioso, y merece la pena, pararse un momento a conocer la historia de las citadas reglas, que como se conoce, afectan a todas las unidades eléctricas formuladas en nuestra lengua: volt-io, ohm-io, amper-io, herc-io, etc.

Para ello, es preciso leer el interesante trabajo de José Antonio Moreno Villanueva en la Universitat Rovira i Virgili, “Las Unidades Eléctricas: Aspectos Terminológicos” de 1998, lo que podéis hacer para todo detalle pinchando sobre el enlace. De allí, obtenemos la información que sigue.

No fue hasta el 15 de setiembre de 1881 en París, en el Congreso Eléctrico Internacional celebrado con motivo de la Exposición Internacional de Electricidad en la misma capital francesa (abierta del 1 de agosto al 15 de noviembre del mismo año), cuando se consolidaron los primeros pasos dados por la British Association el año anterior, hacia las nuevas unidades de las magnitudes eléctricas, de acuerdo a la llamada “Nomenclatura Internacional”. Así se consolidaron en París: el volt, el ohm, y el farad y se adoptaron el ampere y el coulomb.

Igualmente en posteriores congresos fueron aumentando las diferentes unidades, así por ejemplo: en 1889 de nuevo en Paris, se aprueba el joule y el watt; en 1891 en Frankfurt la correspondientes abreviaturas A (ampere), C(coulomb), F(farad), J(joule), O (ohm), V(volt) y W(watt); y en 1893 en Chicago el henry (H). Evidentemente, todos ellos elegidos con buen criterio, en honor de la galería de personajes ilustres asociados.

Toda esta corriente normalizadora, al igual que en Europa, llega a España, principalmente de la mano de los ingenieros telegrafistas (destacar aquí el “Manual de mediciones eléctricas” de Jose Galante y Villaranda de 1880, en el que ya se dan noticias de las propuestas de la British Association, capitulo II pagina 87) y calan de inmediato entre los especialistas del sector, que a pesar de la dificultad y “rudeza” de la pronunciación de los vocablos extranjeros, en general se esfuerzan en mantener las formas originales. Así la mayoría de los textos españoles entre 1881 y 1900 se ajustan a la citada Nomenclatura Internacional, y no es hasta abril de 1899, cuando se aprueba en la Real Academia Española la propuesta impulsada por Eduardo Saavedra (Tarragona 1829-Madrid 1912) y José Echegaray (Madrid 1832-1916) la adecuación de la citada nomenclatura a la ortografía y fonética del español determinando y regularizando la terminación de las distintas unidades eléctricas al añadirles el sufijo “-io”.

Así en el Suplemento del Diccionario de la lengua castellana del propio 1899 aparecen ya las voces correspondientes a las diferentes medidas eléctricas definidas según los convenios internacionales y con sus unidades acabadas en la nueva terminación: amperio, culombio, faradio, julio, ohmio, vatio y voltio. Se puede consultar cualquiera de ellos en este enlace de la página Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española de la RAE.

Aunque con posterioridad el Congreso Internacional de Electricistas dictó que la nomenclatura internacional debía conservarse inalterable en todos los idiomas, lo que provocó que en la edición del Diccionario de la Academia de 1925 se incluyeran junto a las formas castellana la internacional, permitiendo el uso indistinto, las “unidades de medida en español” no dejaron de emplearse.

De esta manera, y sucesivamente, a medida que aparecían nuevas unidades relacionadas con la electricidad, el magnetismo y sus distintas aplicaciones prácticas, se incorporaban en la siguiente edición del Diccionario en “modo doblete” cada una de ellas. Así por fin, en la edición de 1956 del Diccionario de la Academia aparece por primera vez, nuestro bel-belio, decibel-decibelio que como ya sabemos campaba por estos lares ya “castellanizado”, desde al menos 1931, de la mano de nuestro entrañable boletín de ingeniería.

__

PD: Otro interesante articulo sobre «El decibelio» de 1939, tenemos en el número 7 de la «Revista Española de Radioelectricidad«, que podéis descargar aquí del archivo digital del Foro Histórico de las Telecomunicaciones.

[…] también se empezó a utilizar el decibelio casi desde el principio. Sirva como, dato curioso, un boletín de ingeniería de la CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España), de Agosto de 1931, dedicado precisamente al […]